L’impresa

C’è un aggettivo, iconico, oggi sempre più diffusamente utilizzato (in modo del tutto impreciso, va detto) per indicare un avvenimento, un oggetto, un’immagine o quant’altro sia diventato patrimonio della memoria comune; diventato cioè, metaforicamente, sacro come un’icona. Possiamo ad esempio pensare all’urlo di Marco Tardelli dopo il gol messo a segno nella finale del Campionato del Mondo di calcio in Spagna del 1982. Oppure, retrocedendo di altri ventidue anni, alla straordinaria vittoria di Abebe Bikila alla maratona di Roma del 10 settembre 1960. E anche qui, come per la preziosa rete del centrocampista della Juventus, il ricordo dell’impresa sportiva passa attraverso la peculiarità di un gesto, l’ostensione del corpo: nella notte Mundial affidata all’urlo quasi disarticolato di Tardelli, nella sera romana al fatto che Bikila corse e trionfò a piedi nudi (non è un caso che la sua successiva vittoria olimpica, nel 1964 a Tokyo, non sia diventata oggetto di analogo culto: lì Bikila non corse scalzo).

Molti hanno scritto egregie pagine sulla prestazione del soldato etiope lungo il tracciato che allora iniziava al Campidoglio e terminava sotto l’Arco di Costantino, in un percorso illuminato per larghi tratti dalle torce, come si può scoprire facendo una ricerca in Rete, dove sono disponibili alcuni filmati davvero suggestivi. E tra questi molti che ne hanno scritto, come dicevo, voglio citare due amici: Roberto Weber, che nel suo Perché corriamo rievoca giustamente l’eleganza e la fluidità del passo di Bikila, il quale sembra quasi non patire alcuna fatica, mentre Marco Patucchi in Maratoneti fa idealmente cominciare proprio da quella vittoria l’epopea dei grandi atleti africani nel fondo.

Il libro

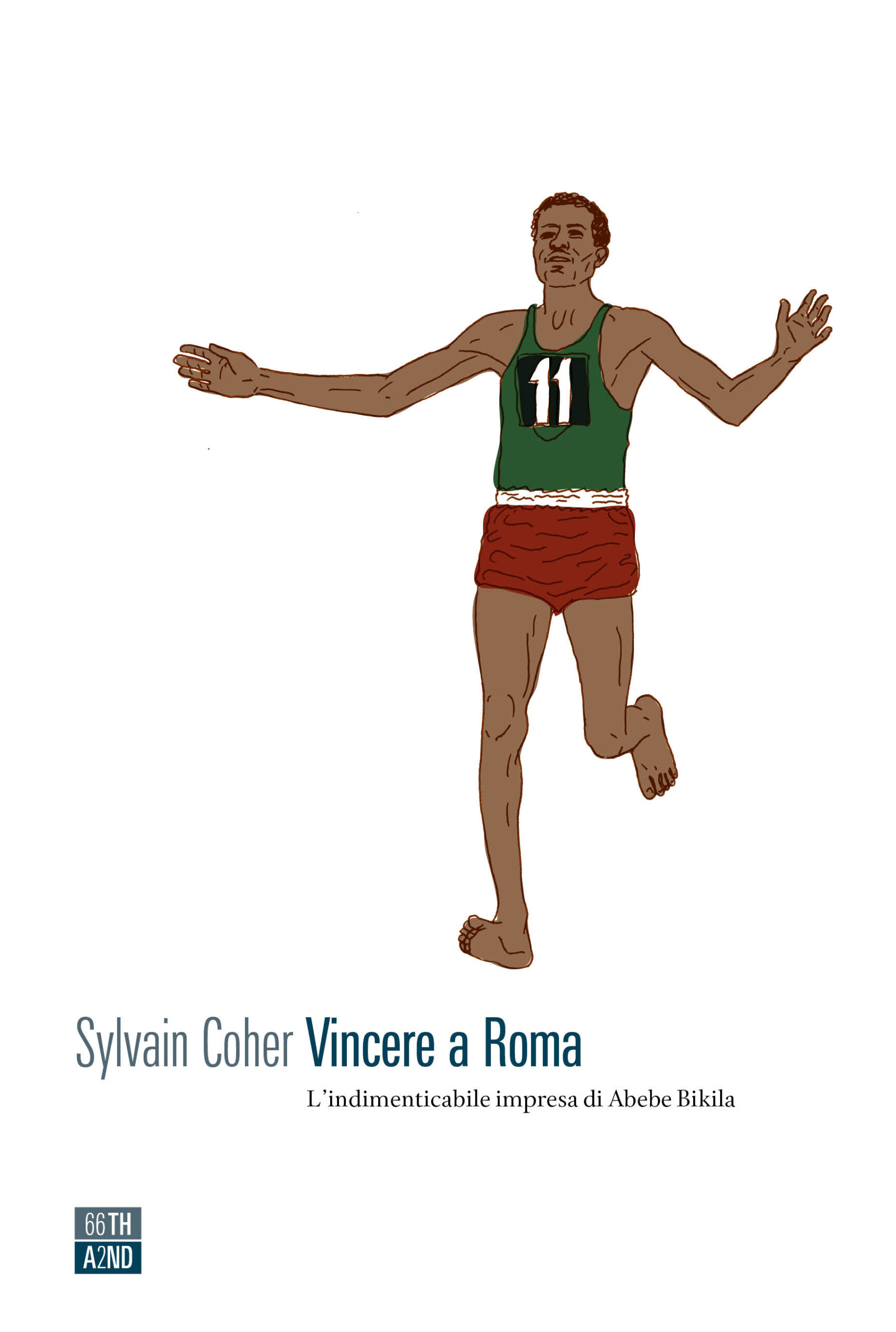

Della superba performance di Abebe Bikila nella capitale ci parla Vincere a Roma. L’indimenticabile impresa di Abebe Bikila, scritto da Sylvain Coher e uscito nel luglio del 2020 per l’editore 66th and 2nd (nella traduzione di Marco Lapenna).

La scelta stilistica adottata dall’autore, lo diciamo subito, ci lascia qualche dubbio, e fa correre all’opera il rischio della ripetitività nonché – in alcuni passaggi – della gratuità: l’espediente narrativo è infatti quello di far parlare lo stesso Abebe Bikila, che in una sorta di monologo interiore racconta la propria gara dal primo all’ultimo chilometro.

Tuttavia, alcuni accorgimenti tengono vivo l’interesse del lettore e rendono l’opera certamente originale e godibile. Ne abbiamo contati quattro: intanto, l’inserto di autentiche testimonianze dell’epoca, tra le quali spicca – proprio in chiusura – quella di Jean Giono, presente all’arrivo: sono brani che controbilanciano l’arbitrarietà dell’ambiguo io narrante Coher-Bikila. E poi, il lieto tormentone legato al misterioso atleta col pettorale 185, che per buona parte della gara dividerà la prima posizione proprio con Bikila, ignaro della sua identità; identità che non vi sveliamo, che verrà palesata solo a p. 115 e la cui indecifrabilità si fonda su un equivoco del quale l’atleta etiope fu davvero vittima. Inoltre, alcuni riferimenti tolti dalla biografia dell’atleta: alla sua carriera di soldato, a sua moglie, al padre. Infine, il ricorso alla Piccola Voce, uno spirito guida che di tanto in tanto sprona l’atleta e ne vivifica il soliloquio.

Altrettanto convincenti poi, specie per chiunque abbia corso una maratona, alcune considerazioni tecniche sulla gara regina, fatte da un autore evidentemente non ignaro della pratica podistica. Ne riportiamo una, sul concetto della maratona come unicum, col quale chiudiamo questa breve nota su un libro di certo coraggioso e atipico: “Corriamo da trenta chilometri ma è come se fosse stato uno solo; come se fossero stati cento – mille o centomila, che cosa cambierebbe? Tra dodicimilacentonovantacinque metri esatti ci fermeranno con un netto colpo d’ascia. Zac! E tutto questo avrà già perso di significato, il cammino si starà già cancellando alle nostre spalle”, p.89.